| |

CGとか合成とかって、タネがわかれば「なんだ〜そうか」って事がおおいですよね。それに合成している物の元ってどんな物?みたいな好奇心ってありますよね。そこで、ここで解説をしてしまいます。それ自体を売りにしているわけではないので、DVDによくある解説のような物として見てください。(´Д`;) |

|

| |

|

|

|

| |

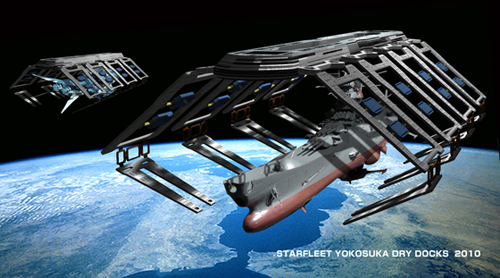

STARFLEET YOKOSUKA DRY DOCKS Space Dock B |

|

| |

|

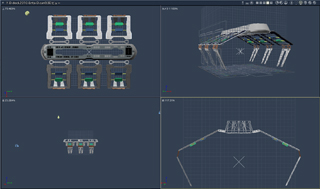

合成用のスペースドックCGを作ります。ここまで作るのにいくつものパーツを組み合わせて、テクスチャーという表面素材を作ります。これが結構面倒な作業です。静止画の場合は撮影して合成するモデルとの整合性を考えて、ライティングや船体の撮影に不都合がないような角度を作ります。アニメーションにするときにはさらに動きというファクターを考え、モデルを合成したときに不都合が出ない動きを考えます。 |

|

| |

|

|

|

| |

|

レンダリングしてドックを作ります。このとき合成用のアルファチャンネルも必要になります。アルファチャンネルというのはレイヤーマスクみたいな物です。

ま、これもCGモデルとしては何となくそれ風に見せているだけで、かなり手抜きなんですけどね。

CGに時間をかけるならモデル作れよ!ということで(´Д`;) |

|

| |

|

|

|

| |

|

次にドックの角度に合わせてモデルを撮影します。このとき角度を合わせるのとライトの当たる方向を合わせておく必要があります。背景に関しては合成用に切り抜かねばなりませんので後で切り抜きやすいようにします。

この写真はちょっと適当すぎますけどね・・・・(´Д`;)それでも後処理でどうにかなってしまいます。仕事ならもっと厳密に撮影するのは言うまっでもありません。 |

|

| |

|

|

|

| |

|

撮影した写真を合成用に使うため、不要な部分は画像編集ソフトで切りとります。これで船体のみ使って合成します。 |

|

| |

|

|

|

| |

|

フォトショップやGIMPなどでドックとエンタープライズを別レイヤーにして位置あわせをします。船体の角度や位置を微妙に合わせるとそれらしくなります。この状態で合成してみて角度が不自然なら、CGを作り直すか船体の撮影をやり直します。

位置が合えばドックのレイヤーを増やして船体が隠れる部分と隠れない部分の重なりを作ります。 |

|

| |

|

|

|

| |

|

上のままだと船体だけ不自然に明るくなるので、ドックの影を作って船体にかぶせます。これで、ドックの中に船体が入っている感じになります。 |

|

| |

|

|

|

| |

|

仕上げとして、版権フリーの素材集の地球の実写カットを背景に配置します。

どうでしょう、それらしくなりましたよね。動画の場合も基本的に作り方は一緒です。位置合わせや動きの整合性の制約は静止画より多くなりますが、あとは見せ方を考えると言うことですね(´Д`;) |

|

| |

|

|

|

| |

動画 SFYDD はこんな感じで作られています。(´Д`;) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

バンダイ 1/350宇宙戦艦ヤマトと1/400プトレマイオス |

|

| |

|

|

| |

CGというのは確かに無限の可能性があります。どこからでも、どんなアングルでも作ることが出来ます。それはものすごく便利で表現の可能性を大きく広げてくれるのは間違いありません。私もCGは好きなですし、想像力を現実化する一つの手段なので今後も利用していくと思います。

SFYDDの作る改造モデルはCGという表現方法に頼らず、リアルな世界の中の物理法則の中で稼働しています。モーターがうなりを上げ、ポンプにプレッシャーがかかり、推力偏向ノズルが力づくで船体を旋回させていきます。CGでは簡単に作れる移動アニメーションを実物が実際に動いていく。私が好きなのはまさにそれであり、CGではないリアルがそこにあります。

CGと現実の狭間と言うことではなく、手に触れられるリアル。そのリアルが好きでたまらないので、水中モデルの世界にとどまって作り続けているのかも知れません。 |

|

| |

|